박대원선배님 월간사진 인터뷰입니다.

페이지 정보

- 작성자 : 박영욱

- 작성일 : 18-07-02 09:01

관련링크

본문

댓글목록

박대원님의 댓글

박대원

박대원

감사합니다!

본문을 타자했습니다.

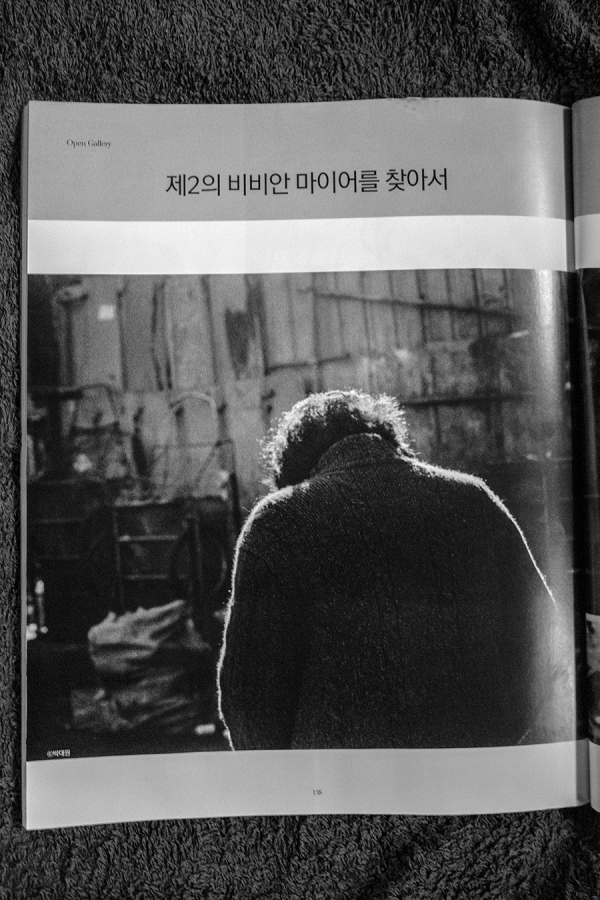

제2의 비비안 마이어를 찾아서

................................................. 글 : 조아 JOA / 조형예술학박사. 대학, 대학원 및 인사동 <미술세계 아카데미>출강

낯익은 일상다반사 _ 인(人) 박대원

박대원은 "늦게 배운 도둑입니다"라고 자신을 소개했다.

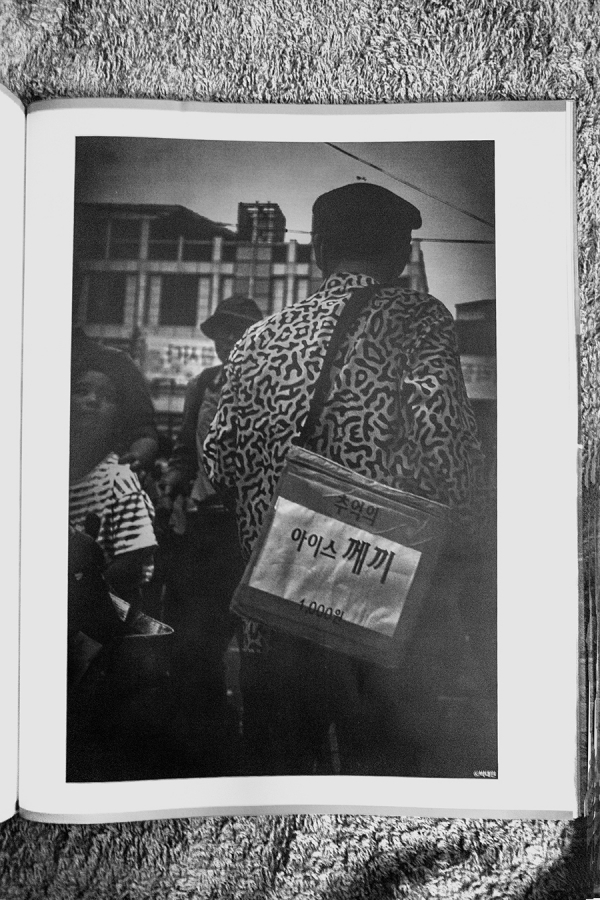

우리 속담에 '늦게 배운 도둑이 날 새는 줄 모른다'는 말이 있다. 실재 그는 은행 정년퇴직 이후 장롱 깊숙이 넣어두었던 카메라를 꺼냈고, 지금까지 열정적으로 사진작업을 해왔다. 그 결실로, 지난 10년 동안 틈틈이 써 내려간 작업노트와 사진을 엮어 <아이스께끼 파는 여인>이란 제목의 작품집을 출간했다.

박대원 작가의 <무제>는 주로 라이카 M7 필름 카메라와 50미리 표준렌즈로 촬영되었다. 가끔 캐논 5D 디지털카메라와 리코 GR을 사용하기도 했다. 촬영은 작가의 집 주변인 홍대 앞, 종묘, 그리고 집에서 그다지 멀지 않는 동묘 등지에서 진행했다.

왜 하필 자신의 집 주변 풍경, 그것도 낯익은 일상다반사 안에 놓인 사람들을 담으려 했을까. 이유는, 그들의 삶이 곧 자신의 삶과 다름없기 때문이다. 카메라를 들고 밖으로 나간 지 10년이 넘었다. 매번 같은 길을 느리게 걸으며 '도시의 목격자'가 되어 셔터를 누른다. 사진을 찍기 시작한 첫 날부터 그는 인물사진을 찍었다.

처음엔 용기가 많이 필요했다. 지금도 두렵지 않은 것은 아니지만, 촬영을 하면서 점차 사진 속 대상과 자연스럽게 대화를 나누거나 가정사도 얘기할 만큼 가까워진 사람들도 꽤 생겼다.

인물사진은 최근 초상권 문제로 촬영이 더욱 쉽지 않다. 일단 사진을 먼저 찍은 다음 양해를 구하는 경우가 많다. 늘 다니는 거리라도 지나가는 사람이 항상 똑같지는 않다. 처음 본 대상의 낯선 느낌이 좋을 때 , 그 대상을 쫒아가거나 앞장서면서 마치 추적자처럼 달라붙어 여러 장을 찍고 그중에서 그날의 감정과 일치하는 사진 중에서 초상권 문제가 없는 사진들만을 최종 선택한다. 꼭 사용하고 싶은 인물사진인 경우 인화해서 보여주며 양해를 구하기도 하고, 촬영 현장에서 동의를 받기도 한다.

다큐멘터리 형식을 근간으로 하는 그의 작업에서 문득 촬리 채플린이 남긴 유명한 말이 떠오른다.

인생은 멀리서 보면 희극이지만 가까이에서 보면 비극이라 했던가. 미시적 시선으로 보면 모두가 비극일지도 모른다.

그러나 희극의 주인공이 담겨 있기도 하고 애잔한 비극의 주인공이 담겨 있기도 하다.

갖가지 감정이 혼재된 사진/삶, 그것이 바로 우리의 사진/인생이다.

"사람은 과거의 삶과 지금의 삶이 말 한마디, 손짓 하나, 희미한 몸짓 구석구석마다 스며있다.

나는 사진으로서의 가치나 의미보다는 대상자의 삶을 느끼는 것에서 작업의 의미를 찾는다." - 작가 노트 중에서

박대원 작가는 도시에서 목격되는 일상 속 '우리'의 현재를 자기만의 정서로 기록해왔다. 이것은 곧 '아카이빙'임을 의미한다.

일반적인 '다큐멘터리 사진'의 정의가 통용되기 시작한 것은 1930년대의 FSA(농업안정국 Farm Security Administration)의 사진부터라고 할 수 있다. FSA운동은 당시 미국에서 경제 공황과 가뭄으로 농민들이 절박한 상황에 놓이게 되자 농촌 현실을 사진에 담아 이를 호소하기 위해 수립된 정부 시책이었다. 그 결과는 성공적이었다. 다큐멘터리 초기 사진은 사회적 문제들을 개선하는 수단으로 활용되었고, 촬영자의 주관이 배제된 채 객관적이고 기록적인 측면의 사진이 주를 이뤘다. 그러나 시대 의식이 변하고 점차 사진가의 내면이 담긴 주관적인 사진으로 확장되면서 주제와 대상을 을 바라보는 관점이나 표현방식도 다채로워졌다.

오늘날의 다큐멘터리 사진은 무한 변신 중에 있다.

모든 사진이 그렇지만 특히 다큐멘터리 사진은 촬영자의 주체적인 '의식'이 보다 중요하다. '무엇을 찍을 것인가'보다는 '어떻게 찍을 것인가'가 중요하다는 말이다. 스트레이트한 방식이든, 메이킹 방식이든 간에 그 방법론은 다양하며 사진에 담고자 하는 메시지가 더 중요한 핵심이다.

그렇다면 박대원의 작업에서 주목해야 할 것은 무엇일까. '사실 재현'이라는 사진매체의 특성에 기반한 실천적 고투를 통해 자칫 놓치기 쉬운 우리 사회의 단면을 증명하고, 우리 삶의 일부분을 드러냈다는 점이다.

그의 사진에는 늘 '사람'이 있다.

사람은 사회 문화, 환경의 일부로서 거기에 존재하며, 과거가 아닌 현재라는 흐름 안에 있다. 오늘날 우리의 모습인 것이다. 현재 우리의 모습을 이해하는 데 이보다 더 좋은 피사체가 있을까. 그는 '이곳', 서울 도심에서 만난 '인물'에 주목하며 대중과의 소통을 열어놓았다. 보편적인 사람들의 가치를 회생시키거나 '의문'을 제기하는 매개자 역할을 자처한 셈이다.

<무제>가 '사진의 힘'이란 무엇일까를 다시 한번 곰곰이 생각하게 만드는 작업인 것 만은 분명해 보인다.

김승현님의 댓글

김승현

김승현

박대원 선배님....

전문 평론가의 심도있는 평론은

객관적이고 의미있는 일입니다.

이런 의미있는

평론의 주인공이 되신 것을

<라클>동지로서 축하드립니다.

다시한번

축하드립니다.^^

박 하루유키님의 댓글

박 하루유키

박 하루유키

박대원 선배님 축하드려요~! ^ ^

김 용주님의 댓글

김 용주

김 용주

선배님 축하드립니다...

장재민님의 댓글

장재민

장재민

선생님 축하드립니다.

제2의 Vivian Meier 란 타이틀은 그리 적합하지는 않다는 생각을 했습니다.

현재 활동하시고 대상과의 교감, 전달하시는 사진은 그 이상일 듯합니다.

이영준님의 댓글

이영준

이영준

정태환님의 댓글

정태환

정태환

정말 축하드리고 늘 건강하시기를 바랍니다.^^

박대원님의 댓글

박대원

박대원

아마추어리즘은 우리의 온실입니다.

따뜻한 온실 속에서만 지내는 우리는 바깥이 얼마나 추운 건지 종종 잊게 됩니다.

오늘 다큐멘터리 사진가 한 분이 Facebook에 올린 글 하나를 공유합니다.

< 사진과 생계 > - 김문호 Moonho Kim

아직도 사진으로 밥벌이 하려고 꿈꾸는 자들이 솔찮은 것 같다.

제발 꿈을 깨시라.

인간 추접스러워진다.

상업사진이야 모르겠지만 특히 다큐사진에서는 불가능한 일이다.

애호가들에게 앵벌이하며 잠시 호구지책은 하겠지만

그게 어디 사람이 할 일인가?

세월 좋아지고 국민소득 높아졌지만 아주 요원한 일이다.

사진으로 밥벌이를 하려는 순간

그는 초라하기 짝이 없는 예술가? 예술가 같은 소리 하고 있네.

그건 자존을 가진 인격체라면 차마 못할 일이다.

뭣도 모르는 애호가들의 입담에 비위 맞추고

그들이 호주머니 열기를 간절히 기다려야 하는...

아주 천박한 메디치가의 시혜자가 되어야 하니.

당신이 사진을 필생의 일이라고 생각한다면

거기서 생계를 구하지 말라.

결혼도 말고, 자식도 포기하라.

그리고 자립하고 세상을 향해 당신만의 거대한 포문을 활짝 열어젖히라.

회원가입

회원가입 로그인

로그인