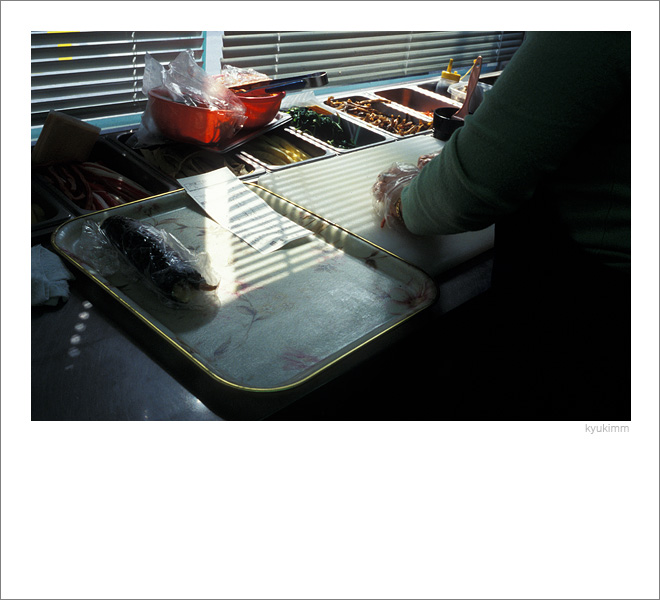

봄날은 간다 ...

김규혁 Film2006관련링크

본문

페이지 정보

- 설명

디지털 카메라

| Maker | Model | Data Time | 2006:03:12 19:09:39 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Exposure Time | ISO Speed | Exposure Bias Value |

댓글목록

장지나c님의 댓글

장지나c

장지나c

이 사진의 제목이 왜 봄날은 간다,일까 생각했답니다. 이유가 있을까, 날짜가 봄이네, 이른 봄인데?, 아줌마 팔이 굵네, 고생 많이 하셨는갑다, 아줌마가 이 노랠 부르셨을까, 김밥이랑 영수증이네, 단체소풍인가?

계속 생각하다보니 쓸쓸해지네요. 누가 듣는지도 모르고 흥얼거리는 아줌마의 빠른 손놀림이 연상되서요. 그 손도 투박하겠지요? 이 노랠 들으면 생각나는 여인 하나와 김밥싸는 아줌마의 손이 걸려 사연 붙여놓습니다.

* 봄날은 갔다니?

(느껴지기엔) 백만년 전, 지금과 같은 초겨울 무렵이었다. 당시 나의 휴일이라면 친구와 인사동에서 만나 화랑들 둘러보며 놀다가, 새가 폴짝거리며 날아다니고 방구들 뜻뜻했던 찻집에서 가야금 소리 들으며 차를 홀짝거리던게 습관처럼 굳어졌던 때였다. 그때 내 친구는 (자칭)진보!하고 외치는 무리들과 친했었고 누군가를 사랑하는게 생활인 아이라선지 그 무리에 어울리자 마자 무리중 한 바지씨를 사모하기 시작했었다. 결국 그날도 친구의 외사랑을 어떻게 하면 쌍방 통행으로 바꿀 것이냐에 대한 온갖 잡담을 늘어놓으며 있던 차, 한통의 삐삐에 친구의 볼이 발갛게 상기되며 날 향해 외쳤다. '가자, 영등포로-!'

친구의 손에 이끌려 갔던 곳은 영등포 롯데 백화점 뒤쪽의 작은 술집이었는데 우리가 갔을 땐 그리 늦지 않았는데도 손님이라곤 친구에게 삐삐를 쳤던 진보 패거리들 뿐이었다. 그때만해도 난 수줍음도 많았고 이거저거 가리는게 많았던 터라 아가씨들이 술 시중을 드는 분위기였던 그 술집이 맘에 들지 않았다. 아니, 진보라고 이 세상에 대한 비판을 늘어 놓으며 평등을 외치던 그들이 왜 하필이면 술시중을 들어주는 그런 곳으로 자릴 잡았나. 하는게 걸렸다고 보는게 낫다. 하지만 이런 내 퉁퉁거림은 친구의 플리즈를 외치는 눈빛에 못이겨 결국은 자리에 앉게 되었지만.

우리가 자리에 앉았을 땐 이미 술자리는 무르익어 다들 벌겋게 풀린 눈을 하고선 목청 높여 당시 문제가 되었던 일들에 대한 탁상공론을 하고 있었다. 지금도 그렇지만 행동도 안하고 토론만 하는덴 거부감이 이는지라 이야기에 끼기도 싫고해서 내 앞에 놓인 술만 홀짝홀짝 비우고 있었다. 그때 무리중 리더로 보이던-실은 목청이 젤로 컸던- 사람이 내 옆에 턱 앉더니 아직 반도 넘게 남은 내 술잔을 물어보지도 않고 가득 따르더만 자기잔을 내 코 앞으로 쑥 내밀며 술냄새 풍풍 풍기며 말했다. '왜 아무말도 않고 그러십니까. 내 술 받았으니 내 잔도 채워줘요'

지금 같았으면 너스레 떨며 받아치기라도 하겠지만 그때는 내가 재수없게 굴면 내 친구 사랑이 깨질지도 모른다는 근거없는 압박감하고, 모르는 남자한테 술 따르는건 안되는 일이라는 생각이 머리 끝까지 차 있었을 때여서 얼굴만 빨개져선 암소리도 못하고, 물론 그가 바라는 술도 못따르고 있었다. 그런 날 아는 친구는 '**형. 걔 손은 비싸요. 내 술 받아요'하고 냉큼 자기 앞에 있던 술병을 그에게로 향했다. 하지만 그는 친구의 말을 듣자마자 내게 온갖 충고를 쏟아붓기 시작했었다. 세상이 바뀌려면 우리나라 여자들 스스로가 갖고 있는 고리타분한 생각부터 바뀌어야 한다.를 시작으로 별별 주의와 유명한 썰이 날 향해 쏟아져 나왔는데 멍...하니 듣다가 그의 얘기가 어느 부분에 이르렀을 때, 결국 참다 참다 찔끔거리게 되었다. 그건 당황해서도 아녔고 그가 원하는데로 감동 감화 받아서도 아녔다. 그의 얘기에 따른 나는 인간 차별하고, 직업을 차별하는 사람이 된게 억울해서였다. 그리고 음... 어느 한귀퉁이엔가 내가 가지고 있었던 생각에 쬐끔은 찔리기도 해서였다.

내 눈물을 들키면 안된다 하고 눈물이 떨어지지 않게 테이블 한 귀퉁이를 째려보고 있을 때, 누군가가 우리 테이블의 싸한 분위기를 뒤집었다. 그 술집의 마담으로 보이는 여인이었다. 그때까지 어디 있는지도 몰랐었는데 내게 있어선 절대절명이던 그 순간에 탁 나타나서는 술 한쟁반과 안주를 파바박 돌리며 걸걸한 목소리로 '자. 술들 마셔요. 빈병이 나오니 말들만 많아지지. 안주는 서비스로 줄테니 매상 좀 올려주구가요. 기분인데 나도 끼자'라며 말 많은 그를 밀치고 내 옆에 앉았다. 그리곤 그가 따뤘던 내 잔을 들더니 날 보며 '이건 내가 마셔도 되지요?' 하더니 아무도 모르게 테이블 밑으로 티슈를 건네주었다. 고개만 꾸벅 숙이며 티슈를 받곤 그녀의 카리스마에 속으로 감탄을 금치 못했다. 그리고 그 자리는 다시 시시껍절한 이야기로 돌아간 후, 그녀가 뿌린 술들을 끝으로 파장을 하게 되었다. '니 손은 금손이냐~'를 외쳤던 그 아자씨는 날 데려다 주겠다고 길거리서도 고래고래 소릴 질렀지만 계속 내 눈치를 보던 친구가 그 왕재수를 끌고 딴 방향으로 가며 미안한듯 내게 손을 흔들었고 난 혼자 좌석버스를 기다리며 있었다. 한참을 서 있으며 몇대의 버스를 보낸 후, 난 다시 그 술집으로 갔다.

거긴 이미 문이 닫겨 있었는데 흐릿한 유리 너머로 사람의 그림자가 보였다. 용기를 내어 똑똑 두들기니 일하던 사람들은 다 갔는지 혼자 있던 그녀가 문을 열어주며 말했다. "놓고 간 건 없든데. 술... 더 마시고 싶어요?" "네" 하고 대답한 후, 우리 둘은 테이블을 놓고 마주 앉게 되었다. 무슨 말이라도 하고 싶었다. 그런데 어떤 말을 하고픈지도 몰라서 답답했고 괜시리 울고 싶어졌었다. 그녀는 천천히 술만 마시고 있다가 "학생. 이 노래 알아요?" 하더니 '연분홍 치마가 봄 바람에~'하며 노래를 시작했다. 그녀의 걸걸하면서도 다정한 목소리는 절절한 호소력이 있어서 넋을 잃고 쳐다 보았는데 '열아홉 시절은 황혼속에 슬퍼지더라' 하는 부분까지 부르다 말고 그녀는 다시 술을 마셨다. 근데 왜 그랬을까. 난 그제서야 그녀에게 말을 건넬 수 있었다.

"저... 사람 차별해서 그런거 아녔어요. 그래야만 한다고 생각했었으니까. 음.. 저... 그게" 하고 밑도 끝도 없이 꺼냈던 내 말을 그녀는 다 이해한다는 듯 웃었다. "어려서 그래... 아직 이쁘기만 할 때라서" 그러더니 술잔을 내게 내밀었다. "나 술 한잔 줘봐요" 그 순간 참 기뻤다. 누군가에게 이해 받는다는게 그렇게 기쁠 줄 몰랐다. "네!"하고 술을 따르자 그녀가 다시 말했다. "그래. 그런거야. 주는 사람하고 받는 사람이 서로 좋으면 아무 것도 안 따지게 되는거야" 그리곤 나한테도 노랠 해보라고 했다. 가사를 다 못왼다고 하자 모르는 부분은 자기가 불러 줄테니 해보라며 웃어서 나도 그녀따라 실없이 헤헤 웃으며 받았던 잔을 쭉 비우곤 부르기 시작했다. 테이블을 손으로 치며 장단까지 맞춰 가면서.

그녀의 도움을 받으며 삼절의 '보옴나아알은 가아안다아' 까지 부르자 그녀가 박수를 치며 잘했다 하더니 혼잣말처럼 피식 웃으며 "봄날은 갔다니?" 라고 했다. 그 말이 왜 그렇게 서럽게 왔던지 실컷 장단 맞춰 불렀던 기분은 까먹고 눈물을 주륵주륵 흘려 버렸다. 그러자 그녀가 "아이구 이렇게 여려서 어떻게 해..."라며 내 눈물을 자기 손으로 닦아 줬다. 고운 외모와는 달리 거친 그 손이 어찌나 따뜻하게 느껴졌던지 더 슬퍼져서 꺼이꺼이 울다가 한참 후 울음이 잦아지자 그녀가 말했다. "남의 기분을 잘 읽나보네. 마담하면 좋을 재준데" 하더니 농담이라고 얼른 말을 바꿨다. 나도 운게 쑥스러워져서 "열 아홉에 사랑하셨어요?" 하고 뜬금없는 얘길 했더니 "더 일찍 했지. 그담에도 많이도 했지" 라고 했다.

그 후, 한참을 우린 말 없이 술을 마셨고 난 그녀의 얼굴을 찬찬히 살펴보았다. 나이는 40대 중후반으로 보였으나 여전히 고운 얼굴이었다. 배우 김지미를 닮았다고 얘기하며 이렇게 고우시니 손님이 많겠어요.라고 하자 그녀는 "내가 아직 여자여서... 나보다 이쁜 애들을 못 뽑겠어. 원래 마담이 이쁘면 손님이 없어" 하며 푸하하 웃었다. 그리고 얼마 후 그녀는 조심해서 가라며 내 등을 한번 쓰다듬어 주었다.

그리곤 얼마 후, 난 미국으로 떠나게 되었고 시간이 백만년 쯤 지났다고 느껴지는 동안 찬바람이 불 무렵이면 언제나 그녀를 생각했다. 몇년전에 한국에 갔을 때 일부러 그 동네에 가 보았는데 도무지 그곳이 어딘지 찾을 수 없었고, 그날 같이했던 친구에게 물었지만 그녀는 그런 일이 있었는지조차 기억을 못했다. 그날 밤이 정말 있었던 일일까 의심스러울 정도로. 하지만 그날 밤 그녀가 내게 했던 이야기들은 꼭 주술처럼 내게 왔다. 그래설까? 처음으로 내 홈페이지를 만들었을 때, 아이디를 뭘로 할까 고민하다가 '마담'으로 정했다. 그녀처럼 오는 이 누구든 이해하고 싶은 마음이었다. 여전히 좁아터진 이 속으론 그녀의 발치도 못가겠고 그건 이미 증명 되었지만.

언제라도 그녀를 다시 만나게 된다면 그 노래를 내가 먼저 불러주고 싶고, 또 그녀가 혼잣말처럼 '봄날은 갔다니?'한다면 '봄은 죽을 때까지 다시 온다네요'하고 너스레를 떨어보고 싶다. 그러면 그녀는 내게 뭐라 말할까. 이젠 많이 컸다고 할까? / 2005.12.

회원가입

회원가입 로그인

로그인

568

568